Impacts économiques des aléas géologiques et climatiques à Mayotte

Impacts économiques des aléas géologiques et climatiques à Mayotte

Impacts économiques des aléas géologiques et climatiques à Mayotte

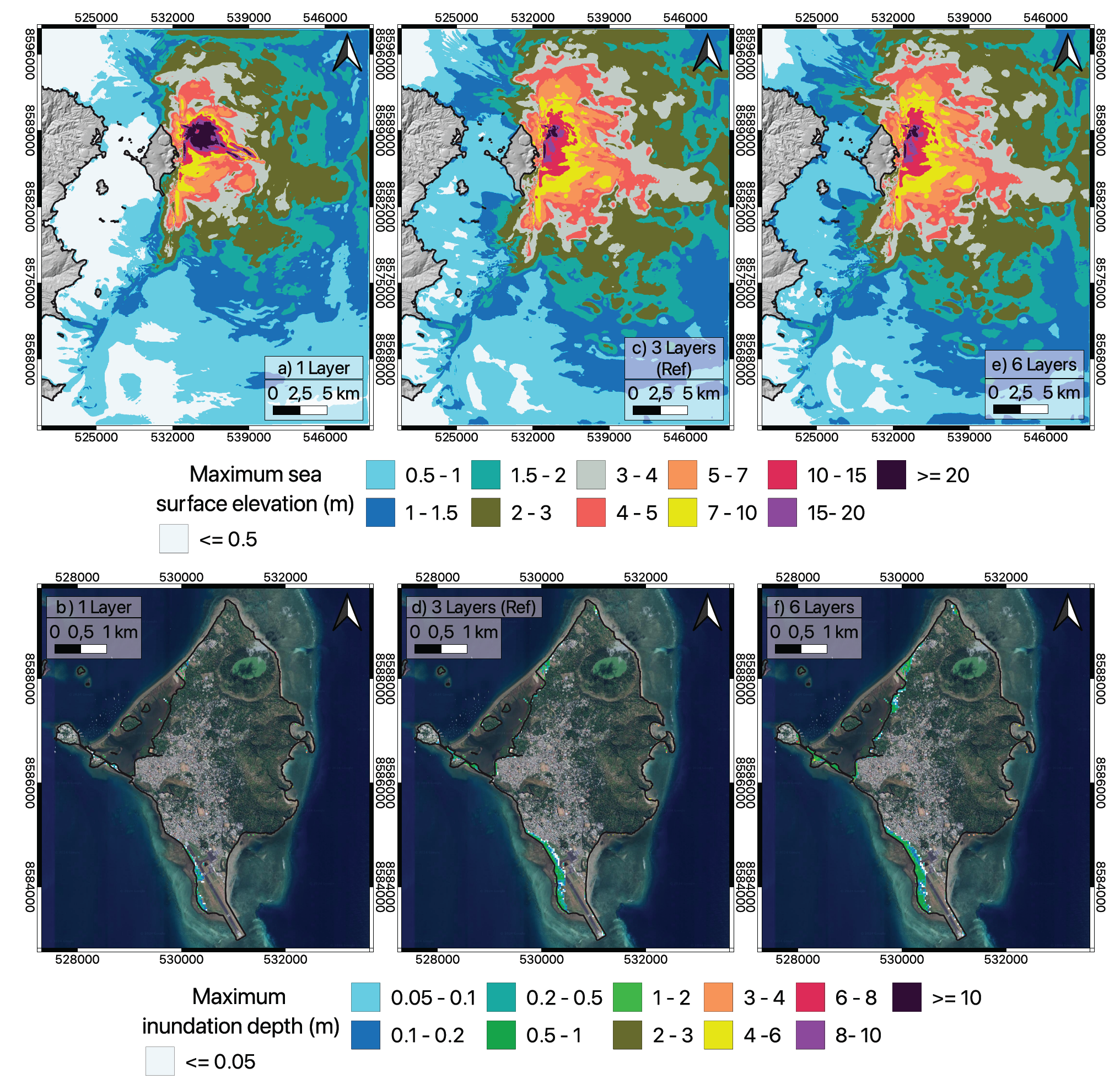

Élévation maximale de la surface de la mer et profondeur maximale d’inondation sur les côtes de Mayotte pour un modèle avec 1 couche (a et b), 3 couches (c et d) ou 6 couches (e et f). La deuxième ligne de figures montre un zoom sur Petite Terre, l’île délimitée par une ligne noire dans le cadrant en haut à gauche des figures de la première ligne.

Questions et outils mathématiques

Depuis 2018, l’île de Mayotte est le siège d’une crise sismo-volcanique majeure liée à la naissance d’un nouveau volcan sous-marin qui fragilise les fortes pentes sous-marines. Le contexte de Mayotte est idéal pour mener des recherches interdisciplinaires autour des aléas géologiques avec une assurance de leur impact sur la société. En effet, des études conjointes ont été initiées depuis 2018, impliquant un réseau resserré de recherche tant fondamentale qu’appliquée, avec des chercheurs en géophysique, géographie et sciences sociales, ainsi que des opérateurs de l’État et un comité interministériel entretenant des échanges fréquents avec les acteurs locaux.

L’objectif à long terme de ce projet est d’évaluer quantitativement l’impact des tsunamis à Mayotte en termes économiques, en tenant compte des facteurs d’aggravation liés au changement climatique, comme la hausse du niveau des mers, la destruction de la mangrove ou des récifs coralliens, sur la base de modèles numériques de pointe.

Pour aborder ce défi, plusieurs questions se posent. Quels sont les divers scenarii de glissements de terrain sous-marins pouvant générer une vague ? Quelle serait la hauteur de la vague générée et son impact sur les côtes de Mayotte ? Quel type de modèle numérique est approprié pour simuler de tels évènements et quel niveau d’approximation mathématique suffit pour quantifier ces effets avec un temps de calcul compatible avec la simulation de nombreux scenarii ? Comment ces effets augmentent-ils avec le changement climatique, impliquant la destruction potentielle des mangroves et du récif corallien et l’augmentation du niveau de la mer ? Quel est l’effet protecteur de la barrière de corail face à la propagation du tsunami ?

Premiers résultats et perspectives

Dans ce projet, les chercheurs ont pris en compte les effets non-hydrostatiques et les mouvements verticaux à travers une approche multicouches développée récemment par des équipes de mathématiques de l’Université de Séville et de l’Université de Malaga, en collaboration avec l’Université Gustave Eiffel et l’IPGP pour la simulation des glissements de terrain et tsunamis. Ils ont évalué l’effet des approximations faites dans le modèle et des paramètres décrivant la friction subie par la vague et le glissement de terrain sur les simulations de submersion.

Ce travail a montré que l’effet protecteur de la barrière de corail est largement surestimé avec les modèles monocouche, c’est-à-dire intégrés sur la verticale, ce qui conduit à une sous-estimation majeure des risques sur les côtes de Mayotte. En considérant 4 couches dans la direction verticale et en pouvant ainsi approximer le profil vertical des vitesses, l’effet protecteur de la barrière de corail est moindre. L’utilisation de ce modèle multicouches permet, avec un temps de calcul raisonnable, de simuler de manière précise l’effet de la bathymétrie complexe sur la propagation des tsunamis.

Les chercheurs ont ensuite récolté des données haute résolution pour représenter finement le bâti, les infrastructures, les enjeux stratégiques et la bathymétrie côtière afin d’évaluer l’impact sur ces constructions. Ils ont notamment utilisé une base de données construite par des collègues géographes de l’Université de Montpellier Paul-Valéry, incluant les habitations, les infrastructures (emplacement, nature, type de gestionnaire) et les enjeux (centre d’écoute régional, aéroport, port, centrale thermique, câbles sous-marins, zone industrielle et commerciale) près des côtes.

Les simulations numériques ont été réalisées en tenant compte du scénario de glissement de terrain sous-marin le plus impactant en termes d’aléa. L’augmentation de cet aléa a également été quantifiée pour une augmentation du niveau de la mer d’un mètre, de manière à anticiper une partie de l’effet du changement climatique.

Les perspectives de ces recherches sont de simuler davantage de scénarii et de quantifier l’impact économique de ces tsunamis. Le lien entre géophysique, géographie et économie demande un investissement sur un temps long de plusieurs années. Le post-doctorat financé dans le cadre de ce projet a permis d’initier des travaux dans cette direction.

Ce projet implique des mathématiciens de l’Université Gustave Eiffel, de l’Université de Séville et de l’Université de Malaga (François Bouchut, Enrique Fernandez-Nieto, Manolo Castro-Diaz), des géophysiciennes de l’Université Paris-Cité (Anne Mangeney, Anne Le Friant) et un économiste de l’Université de Georgetown (Gaël Giraud). Il a permis le financement du post-doctorat d’Annabelle Moatty, maintenant géographe au CNRS.